各業務

一般撮影検査

一般撮影検査とは

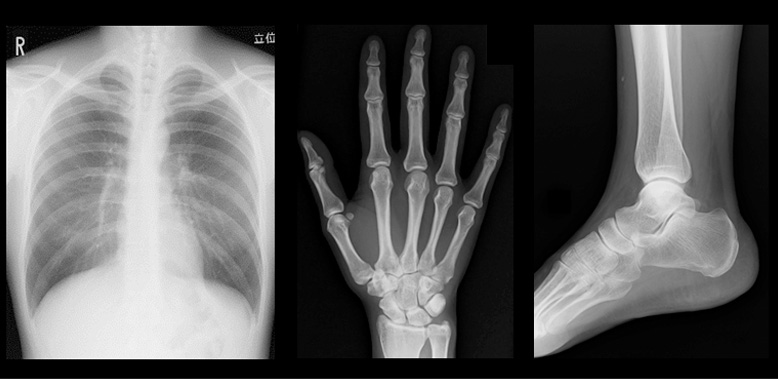

放射線を使用した検査でもっとも一般的な検査で、X線を用いて胸部や腹部、全身の骨などの撮影をおこないます(レントゲンとも言います) 。CTと比べて被ばくが少なく、撮影体位の自由度も高いため、画像検査のなかで最も多くおこなわれています。また撮影時間も短く、救急時など全体像をすばやく知る必要がある時にも重要な検査です。

当院の一般撮影検査

当院は一般撮影室が2部屋あり、外来診療や入院中の経過観察、救急センターからの緊急撮影などさまざまな場面、用途で年間30,000件程度の撮影をおこなっています。

また、2019年7月よりFlat Panel Detector(FPD)と呼ばれるフルデジタルX線システムを導入したことにより、以前と比較して3割程度の被ばく低減が可能となりました。X線照射から画像表示までの時間も短くなり、患者さんの負担軽減に力を発揮しています。

さらに北九州で3台目となるロングサイズのFPDも導入しており、全脊椎や全下肢の撮影も短時間でおこなえるようになりました。

ポータブル撮影

ポータブル撮影とは

ポータブル撮影とは、放射線撮影室への移動が困難な患者さん(救急・重症・寝たきり)のために、装置を運び撮影することです。

以前はフィルム撮影であったため、現像後の確認でしたが、当院では2017年1月にデジタル撮影装置(フラットパネル型カセッテ)を導入しました。これにより撮影して直ぐにその場で画像確認がおこなえます。

注意事項

大部屋のベッド上におられる患者さんの撮影時、周囲の方は2メートルの距離をおけば問題ないと実証されています。そのため無理にお部屋から出ていただく必要はありませんが、お見舞いに来られている方には撮影時の退室をお願いしておりますのでご理解とご協力をお願いいたします。

乳房撮影(マンモグラフィ)検査

乳房撮影(マンモグラフィ)検査とは

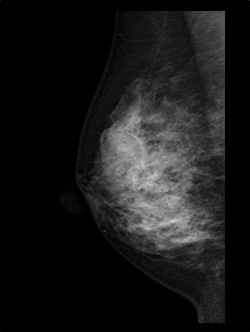

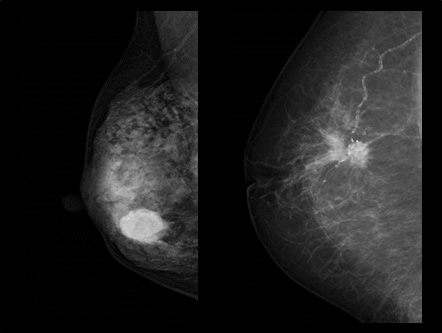

マンモグラフィは、柔らかい組織でできている乳房の内部を詳しく写すため、専用のX線装置で撮影をおこないます。乳がんをはじめとする乳房にできる腫瘍や触診でしこりとして触れないごく早期の乳がん、小さな石灰化病変の描出に非常に優れた検査方法です。

検査手順

① 検査時は上半身の洋服を全て脱ぎ、専用の検査着に着替えます。

② 片方の乳房に対して2方向(または1方向)、両方の乳房を撮影します。

→ 撮影時には技師が乳房を引っ張ったり、腋を触ったり、背中を押さえたりします。

痛みを伴う印象が強い検査ですが、立体的な形をしている乳房の内部をより見やすく診断に必要な良い写真を撮影するには、乳房をなるべく均等に圧迫し薄くのばして撮影することがとても重要になります。

また、乳房を圧迫することによりX線による被ばくも少なくなります。

当院の乳房撮影(マンモグラフィ)検査

当院は、マンモグラフィ検診施設画像認定を取得しており、年間約300件ほど撮影をおこなっています。

また、検査は検診マンモグラフィ撮影認定診療放射線技師の資格を取得した女性技師が担当し、日々装置の精度管理、撮影技術・画質の向上に努めています。

2025 年11 月にマンモグラフィの装置が新しくなりました。

従来の装置と比べて少ない被ばく線量で撮影が可能なうえ、圧迫時の痛みが軽く感じる機能がつき、身体的な負担が軽くなっています。

CT検査

CT検査とは

CT(Computed Tomography)は、X線の照射とコンピュータ処理を用いて、身体内部を画像化する検査です。

血液検査や尿検査、レントゲン検査、超音波検査などの結果より、さらに詳細に身体内部を知る必要がある際に実施されます。

従来は、輪切り画像(断面画像)とも言われていましたが、装置の高性能化に伴い断面画像だけでなく、さまざまな方向からの画像観察が可能となりました

2024年5月、当院に最新CT装置(キヤノン社製)が加わりました。

この装置を保有する施設は、九州全体でもわずか4施設のみです。(2024年7月現在)

当院のCT検査

私たちは最新CT装置の機能を存分に活用しながら、常に患者さんファーストの検査を心掛けています。最新CT装置の導入により、これまで以上に患者さんに対して質の高いさまざまな画像検査を提供できるようになりました。

放射線被ばくの低減

従来と比較して1~2割程度の被ばく線量の低減が可能となりました。健診や人間ドックではさらに2割、肺がん健診CTでは、通常の1割の被ばく線量で検査が受けられます。従来と同一の被ばく線量であれば、さらに高画質な画像を提供できるようになったことで、患者さんおよび医療スタッフのさまざまな

ニーズにお応えできるようになりました。

撮影時間の短縮

従来の半分の時間で撮影が可能となりました。胸腹部の範囲は最速“2秒”で撮影可能です。呼吸状態や体の動きによって従来では検査が難しかった患者さんに対しても、正確な撮影ができるようになりました。通常の検査でも呼吸を止めていただく時間を短くし、患者さんの負担軽減に努めています。

造影剤の減量

検査用造影剤の使用効果が従来より向上したことで、造影剤の減量が可能となりました。患者さんの身体への負担も軽減できます。さらに特殊な撮影と組み合わせることで、従来のCT検査では得られなかった画像情報が取得できるようになりました。

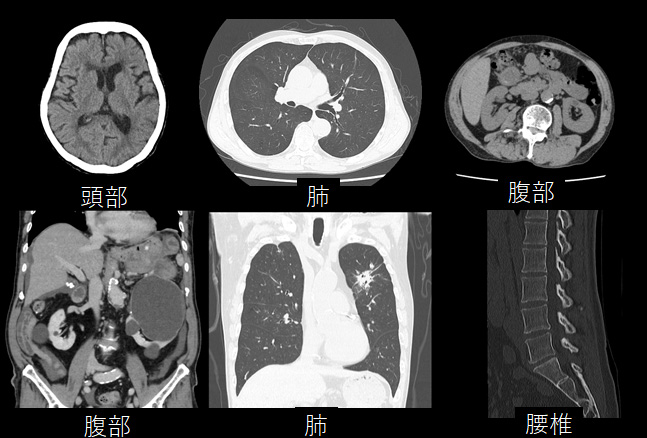

当院のCT撮影画像の特徴

頭部領域

✓ 320列面検出器を活かした高精細画像が撮影可能

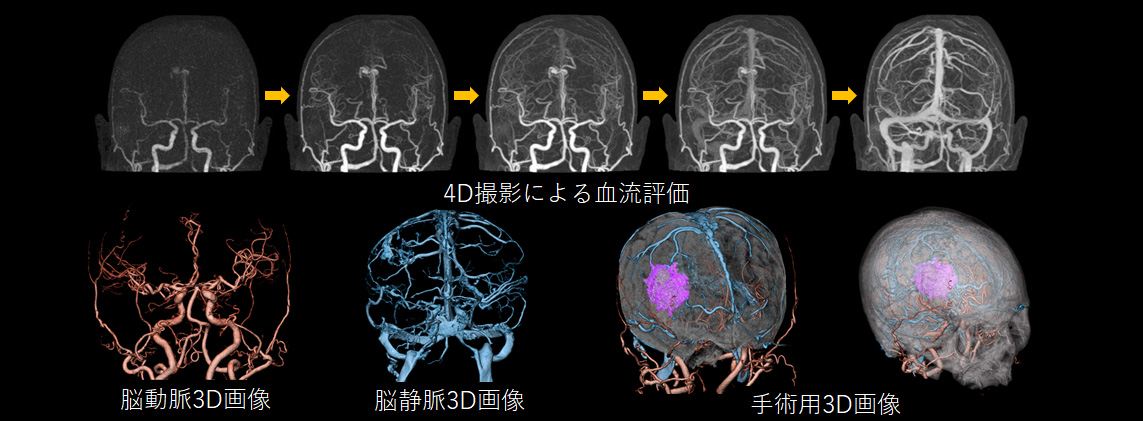

頭部領域では出血や梗塞、腫瘍などさまざまな病気が存在します。その原因となる血管の形や太さは人によって様々ですが、当院のCTと造影剤という薬剤を用いることでそれらを正確に画像化することができます。

特に4D撮影という特殊な撮影をおこなうことで、血液の流れを見ることが可能となり血流の違いによる病気の発見にも役立ちます。

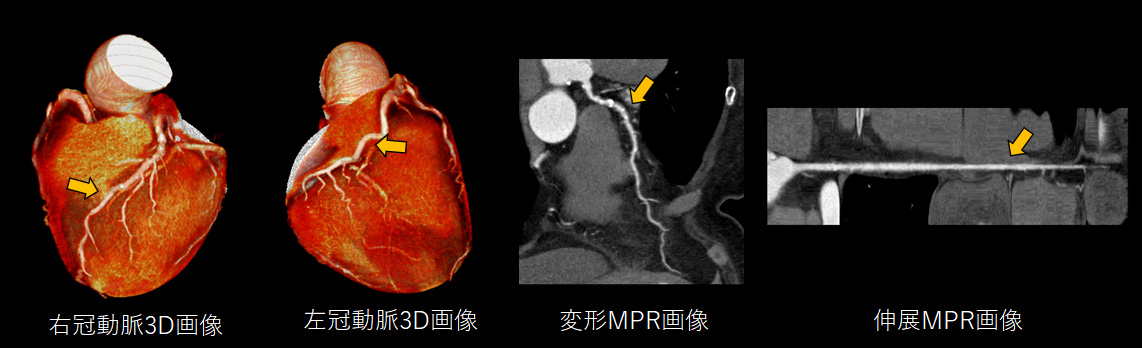

循環器領域

✓ 高速撮影の利点を活かした静止画像を作成

心臓は握りこぶし程の小さな臓器であり、その血管はさらに微細かつとどまることなく常に動き続けています。この血管を静止画像として画像化することは非常に困難なことですが、最速0.35秒で撮影が可能な当院の撮影技術を最大限に活かすことで、心臓においても他の動きのある臓器同様に動きやボケのない画像提供が可能です。心臓の血管の石灰化などを評価することで、治療に役立てます。

整形領域

✓ 細かな骨折を発見する高精細な画像を作成

整形領域では、骨折の有無やその重症度を把握するためにより詳細なCT検査が役立ちます。

整形領域では他の部位の検査と比較して低被ばくかつ短時間で検査が可能であることから、小児から高齢者まで安心して検査を受けていただけます。

CT撮影後は、診療放射線技師が「MPR画像」や「3D画像」と呼ばれる高度な画像を作成することで、骨折の程度を正しく判断し、患者説明や手術の際に役立てています。

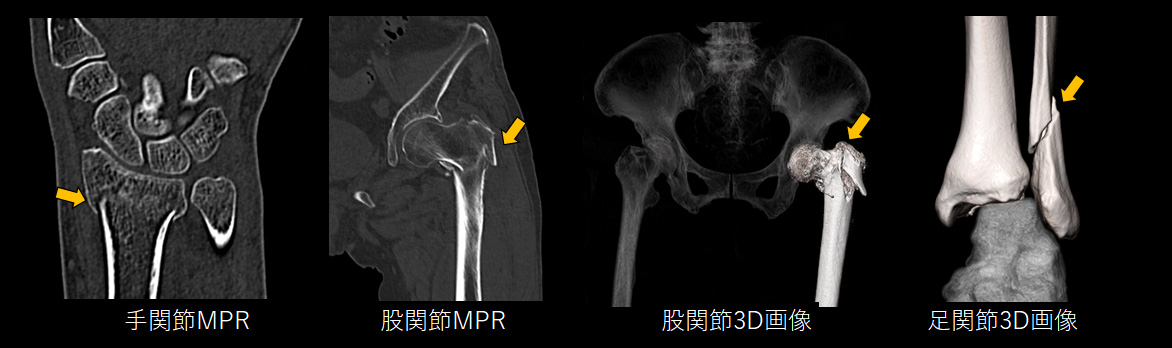

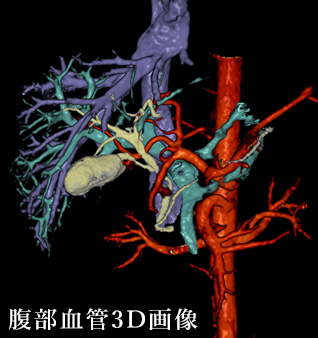

3D画像

✓ 高精細な3D画像を用いた手術シミュレーションにより安全な手術を提供

CT検査で撮影した画像を最大限有効活用して、診断用・治療用・患者さん説明用に3D画像を作成しています。3D画像は、CT画像と比べて多彩かつ立体感があるため、誰が見ても病態を理解しやすい特徴があります。また医療従事者にとっても手術のシミュレーションをする際に欠くことのできない存在です。

これらの精細な画像を機械的に作成することは困難であり、非常に多くの知識と高度な技術が必要となります。当院では人の手による高精細かつ丁寧な画像提供をおこなっています。

当院のCT撮影画像の特徴

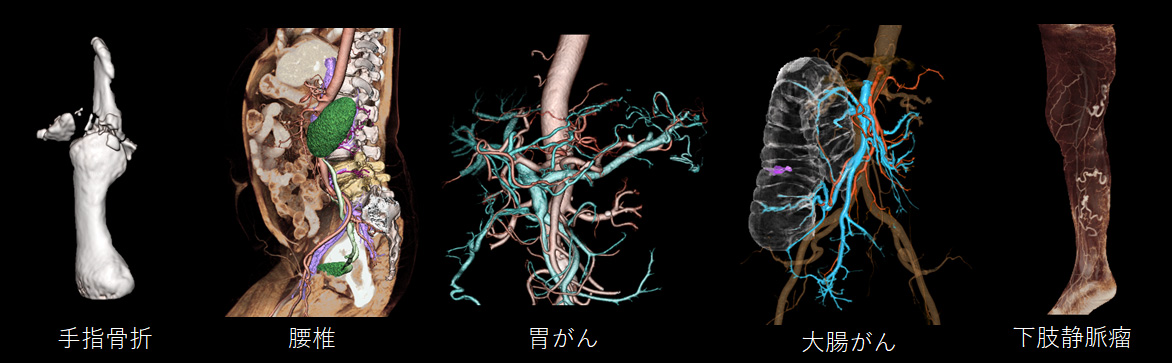

人工知能(AI)技術と特殊機能

新たなAI技術と特殊機能が多く備わりました。すべてのCT検査に対してAI技術を活用してCT画像の大幅な画質の向上につなげています。さらに画像が劣化する原因となるもの(金属・動き)に対して特殊機能を活用することで、結果の精度と信頼性の向上が期待できます。

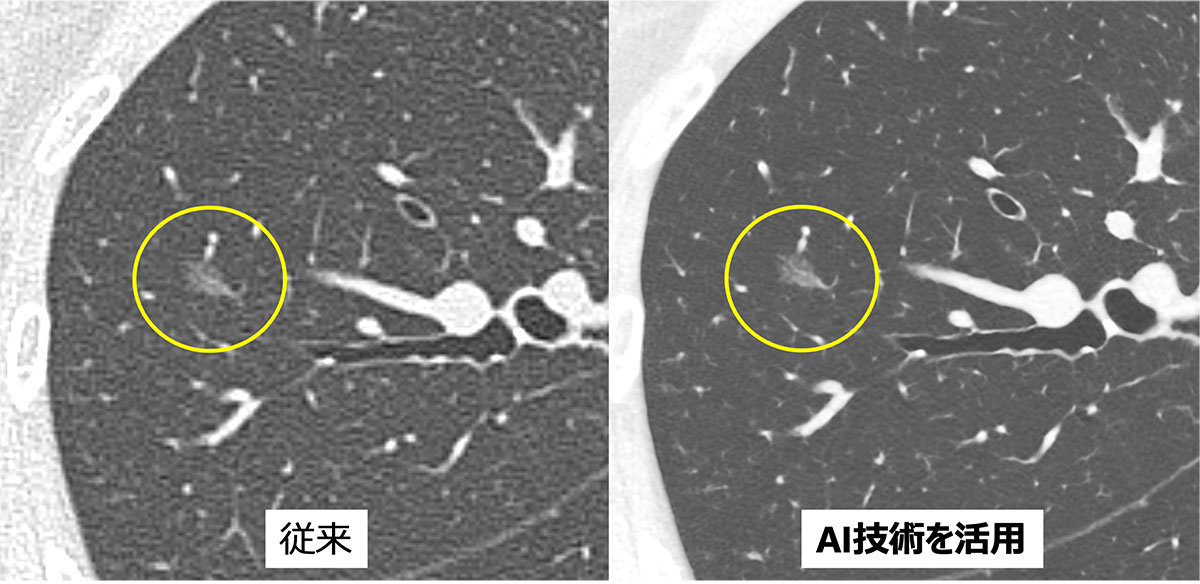

肺のCT画像。呼吸を止められず動いてしまった画像(左)に対して、AI技術を活用し呼吸が止まった状態で画像を提供できた(右)。

肺病変の従来画像(左)とAI技術を活用した画像(右)の比較。

AI技術を活用することで病変や肺の微小な構造が明瞭となっている。

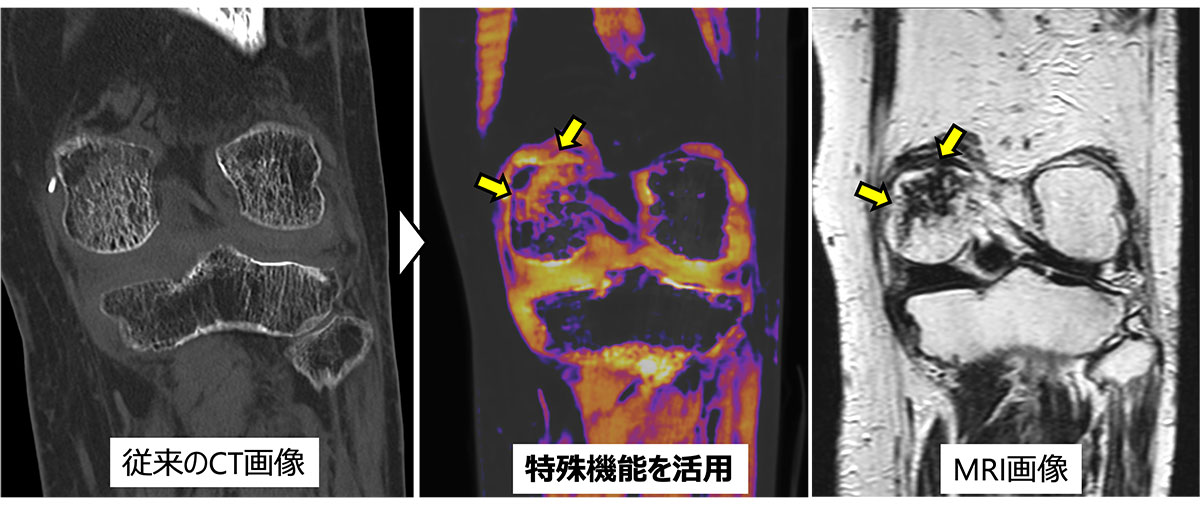

膝のCT画像。従来はMRIでしか発見できなかった病変( ![]() )に対して、

)に対して、

特殊な撮影とカラー表示を組み合わせることで病変を写し出した。

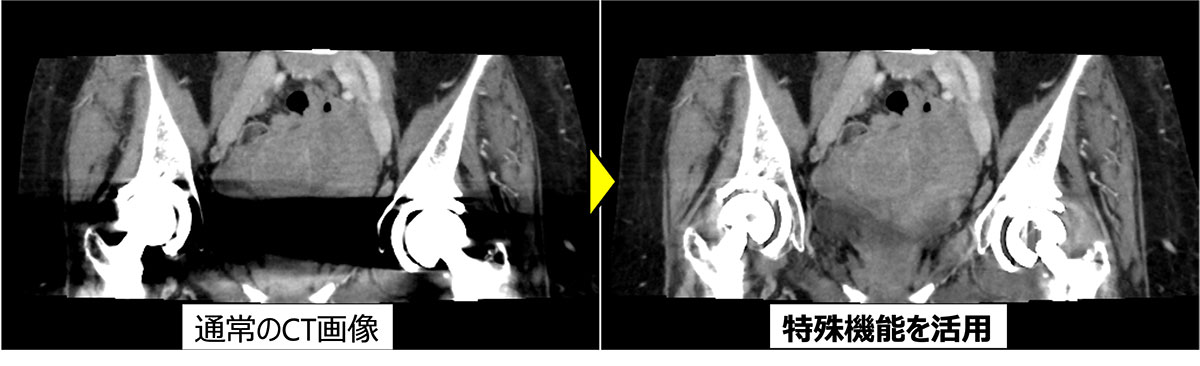

お腹のCT画像。股関節に挿入された体内金属により評価できなかった画像を、特殊な処理によって評価可能とした。

CT検査を受ける方へ

検査・ご来院の前に必ず検査の注意事項をご確認ください。該当する項目があればスタッフにお知らせください。

MRI

MRI検査とは

MRIとは、Magnetic Resonance Imaging(磁気共鳴画像)の略で、非常に強い磁石と電波を利用して、人体の様々な断面を撮像する検査です。

利点

・放射線を用いないため、被ばくはありません

・造影剤を使用せず血管を描出することができます

・組織の質的診断に有効です

欠点

・検査時間が長い(部位や目的によって20~60分程度かかります)

・大きな音がする(工事現場のような大きい音が鳴り続けます)

・狭い空間の中に入る(撮影部位が機械の中心にきます)

当院のMRI検査

当院には、3.0テスラMRI装置があり、装置の特徴としては、音(振動)が小さく、空間が広い(71cm)構造となっています。

目的とする部位や患者さんの状態に合わせて装置を使い分けることで、短時間で最適な画像取得がおこなえます。

スカイライト

検査室内は、LEDでパネルを照らして、森の中の木陰をイメージした落ち着けるような作りとなっています。

MRシアター

検査中は美しい映像を見る事ができます。

検査の際に生じる大きな音も。検査室内では音楽を流すことによって減少しています。検査中は、ヘッドフォンを装着していただきます。

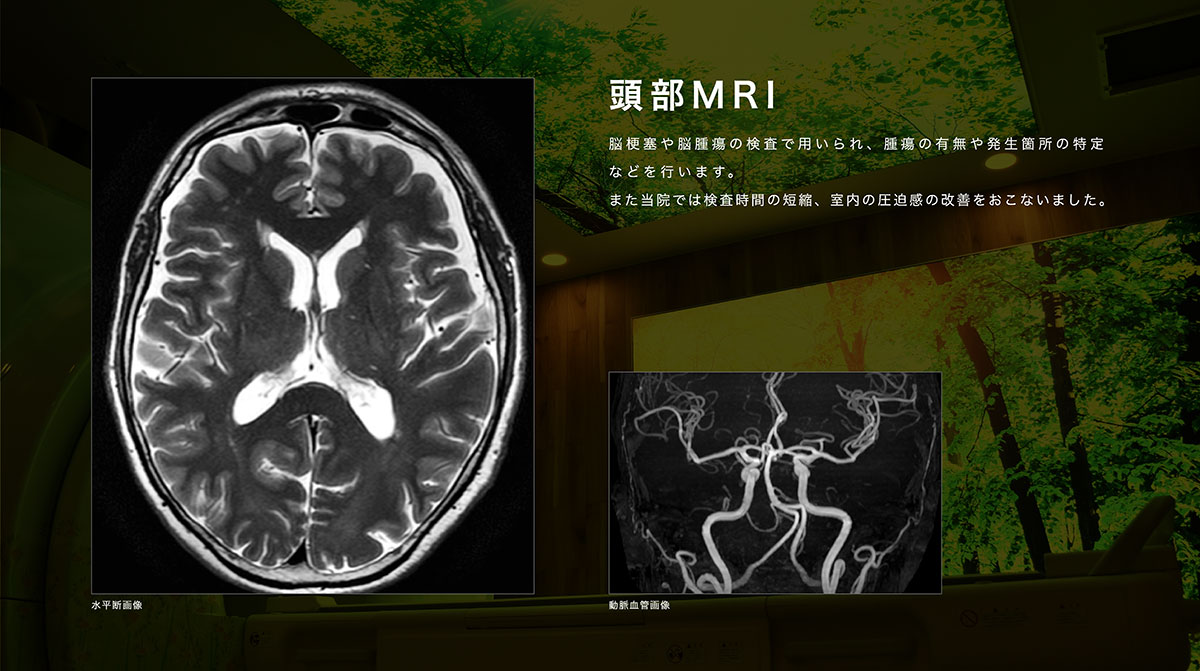

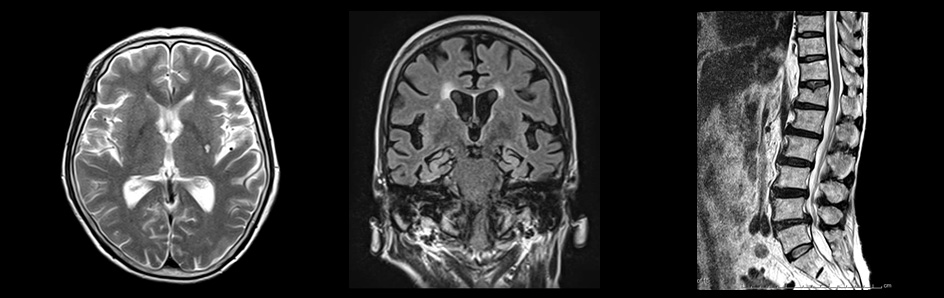

頭部MRI

脳梗塞や脳腫瘍の検査で用いられ、腫瘍の有無や発生箇所の特定などをおこないます。

また当院では検査時間の短縮、室内の圧迫感の改善をおこないました。

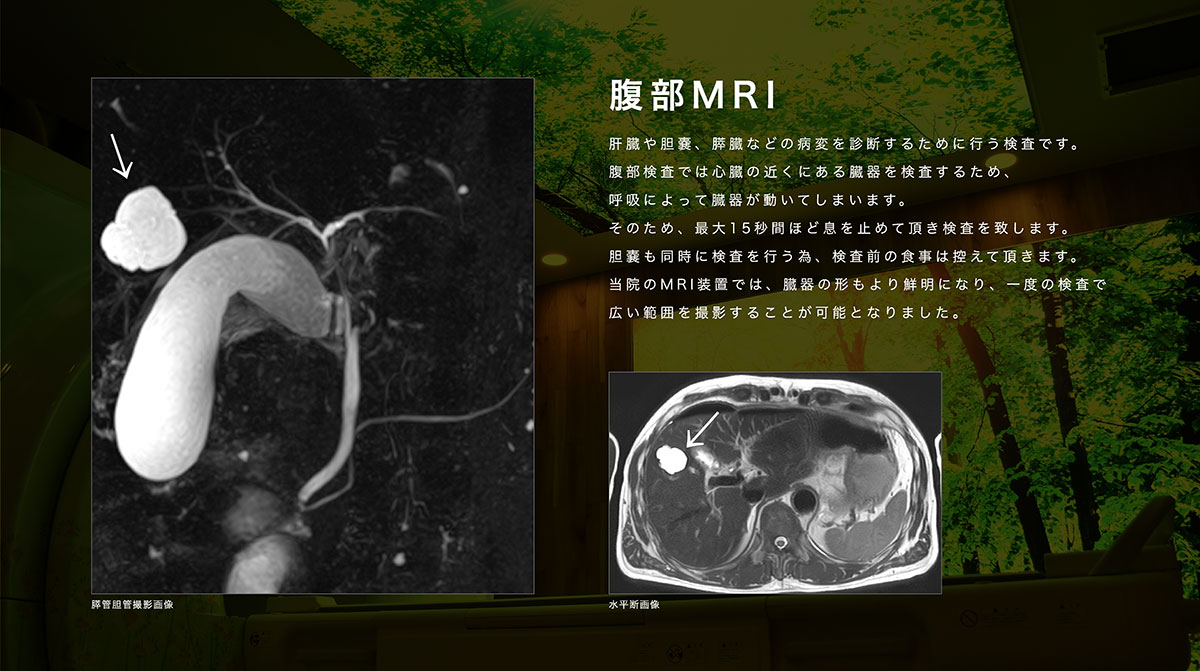

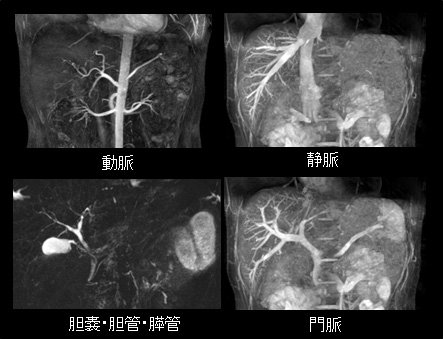

腹部MRI

肝臓や胆嚢、膵臓などの病変を診断するためにおこなう検査です。

腹部検査では心臓近くにある臓器を検査するために、呼吸によって臓器が動いてしまいます。

そのため、最大15秒間ほど息を止めていただき検査をいたします。胆嚢も同時に検査をおこなうため、検査前の食事は控えていただきます。

当院のMRI装置では、臓器の形もより鮮明になり一度の検査で広い範囲を撮影することが可能になりました。

膝MRI

整形領域のMRI撮影では、骨折や靭帯の損傷の描出に優れています。膝の検査では、半月板や靭帯損傷の具合やその予測も可能です。また、出血・炎症・腫瘍の有無・骨の中の状態なども確認できます。

当院のMRI装置では、靭帯や軟骨の描出能が格段に上がり高精細な画像を得る事ができるようになりました。

微細な損傷も抽出でき、より病態に合わせた適切な治療を検討できるようになりました。

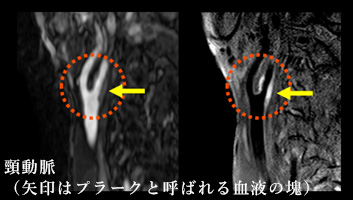

非造影MR-Angiography(MRA)

非造影MR-Angiography(MRA)検査とは、MRI検査において、造影剤を使わずに、血管を画像にする検査です。この非造影MRA検査において戸畑共立病院は、キヤノンメディカルシステムズ株式会社と共同研究をおこなっており、常に最先端技術を患者さんに提供できるように、医師、診療放射線技師が常に努力をおこなっています。

MRI検査を受ける方へ

検査・ご来院の前に必ず検査の注意事項をご確認ください。該当する項目があればスタッフにお知らせください

透視検査

透視検査とは

透視検査とは、食道・胃・大腸などの消化管の検査や整形外科系の骨折・脱臼等の整復術、脊髄・関節腔の造影、さらには各臓器の機能や形態を調べたり、手術後の狭窄や漏れの状態の確認をおこないます。

当院の透視検査

透視検査は多岐に渡っており、当院では豊富な実績とその技術が高く評価されている内視鏡治療との組み合わせで、EST(内視鏡的乳頭切開術)、ERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影)、ERBD(内視鏡的胆管ドレナージ)等の治療もおこなっています。

また、当院のX線透視撮影装置はFPD(フラット・パネル・ディテクタ)方式を用いているため、従来のX線透視撮影装置と比べ、少ない被ばく線量で画像にゆがみがなく広い範囲を観察することができます。

血管造影

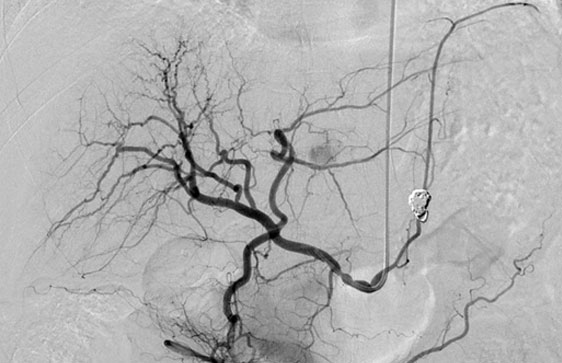

血管造影検査とは

血管造影検査とは、血管の状態や血液の流れを調べるために造影剤を用いてカテーテルという管を脚や腕の血管から目的の場所まで進め、狭くなった血管を拡げたり、出血した血管をつめて止血したり、腫瘤の栄養動脈を閉塞させ、がんを死滅させたりと様々な方法で治療をおこないます。血管造影検査は外科的手術をおこなわず、できるだけ体に傷を残さずに病気を治療する方法です。

当院の血管造影検査

2017年1月の血管造影装置更新に伴い、検査室を改装し、より患者さんにリラックスして検査を受けていただけるようなデザインを採用しました。検査室内のディスプレイも56インチ大型液晶ディスプレイを採用しており、より多彩な画像情報を術者やスタッフに提供できるようになりました。

共愛会グループ

共愛会グループ 地域支援・がん治療・救急・急性期

地域支援・がん治療・救急・急性期